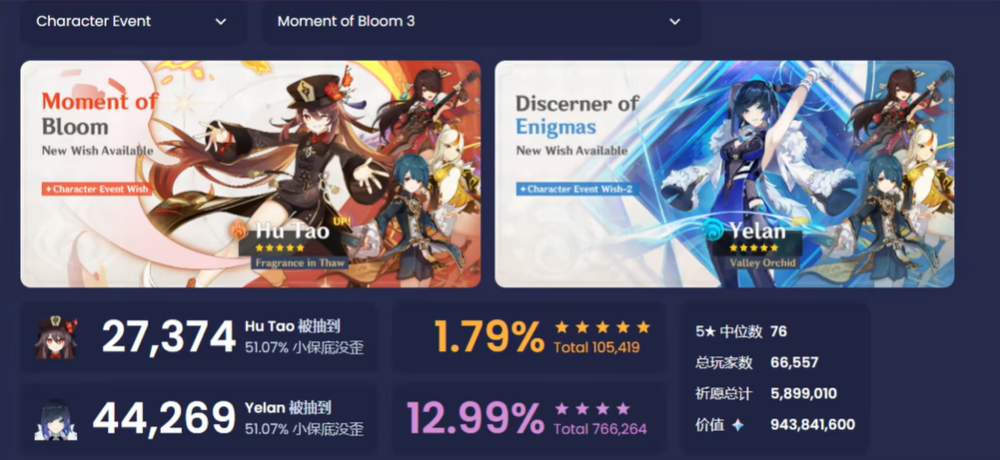

孔子认为诗经的宗旨是什么(诗经的的规范作用和示范效应)

《诗经》,历来被认为是中国古代诗歌的开端,最早的一部诗歌总集,它收录了西周初年至春秋中叶的诗歌,共311篇。

反映了周初至周晚期约五百年间的社会面貌。

《诗经》大多数作者已不可考,相传为尹吉甫采集、孔子编订。早先被称为《诗》,后又取其整数称《诗三百》。

西汉时被尊为儒家经典,始称《诗经》,并沿用至今。

诗经在内容上分为《风》《雅》《颂》三部分。故此,风雅颂也成为后世诗人的座右铭。

孔子概括《诗经》的宗旨为“无邪”,并教育弟子以《诗经》为立言、立行的标准。

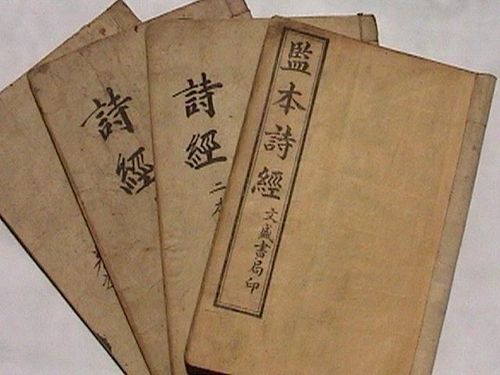

《诗经》内容丰富,反映了劳动与爱情、战争与徭役、压迫与反抗、风俗与婚姻、祭祖与宴会;

甚至天象、地貌、动物、植物等方方面面,是周代社会生活的一面镜子。

司马迁说:“《诗》三百篇,大抵贤圣发愤之所为作也。”

《诗经》产生的地域以黄河流域为中心,向四面辐射。

据传说,周代时设有采诗之官,每年春天,这些采诗官员就要深入民间收集民间歌谣、歌赋,把能够反映人民欢乐疾苦的作品;

整理后交给太师(负责谱曲的官员)谱曲,演唱给周天子听,作为施政的参考。

这些没有记录姓名的民间作者的作品,占据诗经的大多数部分。

另外,周代贵族文人的作品构成了诗经的另一部分。

西周和殷商相比较,由于经济制度的巨大变革,促使社会在精神文明方面产生了飞跃性的进步。

作为文学代表的《诗经》出现,也是时代进步的必然产物。反过来,这些诗又促进了社会的文明进步和发展。

据说春秋时期流传下来的诗有3000多首,后来只剩下了311首。

孔子编纂诗经之后,由于“孔门十哲”、七十二贤之一的子夏对诗的领悟力最强,故此,最早明确记录的传承人,就是子夏。

《诗经》现存305篇。另外,有目录却无诗的有6篇,合计共311篇,分《风》《雅》《颂》三个部分。

《风》160篇,《雅》105篇,《颂》有40篇。

说实话,在古代刀耕火种的年代而言,《诗经》的确是灿烂夺目的,反映了我国古代劳动人民的聪明才智。

也许现在有人会对《诗经》嗤之以鼻,狂妄自大地说:“那都是什么?太浅薄了吧?”

的确,从诗经产生到现在,人类社会已经发展了几千年,我们写诗也肯定不会仿照诗经那样写。

正如胡适所说:“《诗经》并不是一部经典。”但是,《诗经》给我们立了一条规矩,那就是,究竟什么是诗?诗究竟应该怎么写?

毫无疑问,“风、雅、颂,赋、比、兴”合称“六义”,这就是诗的最基本规矩,也是诗应有的语言和意境。

词,是后来跟随着诗出现的。假如我们把诗比作是姐姐的话,那么,词便是妹妹。诗和词,就是姐妹关系。

故此,我们无论是写诗,还是作词,都应该遵循《诗经》风雅颂、赋比兴的规则。

孔子说:“诗三百,一言以蔽之,思无邪。 ”“不学诗,无以言”。

这或许才是《诗经》被誉为“经”的最大意义。经,就是经典、规范、准绳。

也就是说,《诗经》在我国文学史上的意义,并不在于里面诗作者的名气,也不在于她的质量,而在于她的示范效应、参考价值和宗祖作用。

就像一个家族的家规,一个国家的根本精神和文化传统一样。《

诗经》关注现实、抒发现实生活触发的真情实感,这种创作态度,使其具有强烈深厚的艺术魅力,是中国现实主义文学的第一座里程碑。

试想一下,假如没有《诗经》,后来的诗词创作,唐诗、宋词、元曲,以及现代诗,就成了无源之水,无本之木,毫无规范可言。